Mostrando entradas con la etiqueta terror. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta terror. Mostrar todas las entradas

Desmembre

a la americana.

¿Saben

ustedes la típica película protagonizada por un grupo de

adolescentes con las hormonas disparadas que quedan para pasar un

largo fin de semana en una cabaña apartada de la civilización

(preferiblemente con un lago cercano) y que mientras están de camino

paran para repostar gasolina en una estación de servicio medio

abandonada y el tipo de la gasolinera ya tiene una pinta tirando a

rara y sospechosa que tira para atrás, pero que ellos pasan como si

nada y siguen su trayecto y que, una vez llegados a la cabaña esa,

resulta que todo está muy bien y todo tiene una pinta de lo más

entretenida e incluso todo parece apuntar a que alguno de los

muchachos va a pillar teta pero que, no obstante, parece como si algo

oscuro/ maligno/chungodecagarse se escondiera en el sótano de la

cabaña (porque resulta que si hay un lago cerca, como demonios no va

a haber un sótano con pinta de esconder secretos a patadas) y que a

pesar de que toda lógica humana debería empujar a los chicos a

montar una bacanal en toda regla en lugar de bajar las escaleras, los muy

pardos terminarán optando por indagar qué se esconde en tan

misterioso lugar, desencadenando una serie de acontecimientos que

terminarán, indefectiblemente, con una escalada de muerte, sangre y

machetazos por doquier? Mmmm, no se yo si la pregunta resulta

suficientemente específica. En fin, pues resulta que eso es

justamente lo que ofrece a los espectadores The cabin in the

woods, pero con una leve variación respecto al patrón clásico:

llegados a cierto momento de la trama, la cinta, simplemente,

enloquece.

¿Quiénes

somos? ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos?

Ridley

Scott, ese director cuya carrera disfrutó de un más que

espectacular arranque y un no menos impresionante descalabro a partir

de su cuarta película, ha considerado que ha llegado el momento de

buscar respuestas a las grandes preguntas formuladas por la

humanidad. Y, para ello, el cineasta mete mano a uno de los tótems

de la ciencia ficción y el terror: Alien, el octavo pasajero,

del año 1979, dirigida por el propio Scott. Muchos pensarán que lo

mejor hubiera sido que se hubiera dejado al universo “Alien” tal

y como estaba (y que Scott hubiera seguido dirigiendo películas

protagonizadas por Russell Crowe, que es, básicamente, lo que venía

haciendo últimamente), pero lo cierto es que el universo “Alien”

ya estaba tan de capa caída que tampoco es que nos venga de aquí. Y

no nos engañemos, por lo menos Prometheus es bastante mejor

que Alien vs. Predator. Bueno, digamos que es mejor que la 2.

Si la casualidad nos vuelve a juntar diez años después, algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés.

Si la casualidad nos vuelve a juntar diez años después, algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés.

Si, ya sé que voy tarde y que ya hace mucho tiempo que debería haber hecho una reseña sobre esta cuarta entrega de la saga Scream, pero es que no he podido ponerme antes con ella. Algo así les debió pasar también a sus responsables porque once han sido, ni más ni menos, los años que han transcurrido desde Scream 3. Tanta espera solo puede atender a tres motivos bien distintos: a) Han vuelto porque tenían un guión que no podían dejar escapar y han logrado realizar la mejor entrega de toda la serie; b) Han buscado una original vuelta de tuerca hasta lograr un nuevo origen para reflotar la saga con sabia nueva; c) Quieren pasta. Viendo como han ido las carreras tanto del director como de sus tres protagonistas desde aquella tercera entrega, creo que ya tenemos un ganador.

Esta nueva adaptación del clásico infantil Caperucita roja tiene el punto a favor de saber en todo momento cual es su público objetivo y a que tipo de espectadores quiere ofrecer su producto. Lamentablemente la película se equivoca en todo lo demás. Porque lo cierto es que no tiene demasiado sentido querer hacer una nueva aproximación de un cuento infantil tan popular como éste, con un carácter pretendidamente más adulto (adulto tirando a adolescente para ser más exactos), convirtiéndolo en un thriller gótico y sobrenatural con toques fantásticos y de terror, para terminar tratando a ese público objetivo que estaban buscando como niños de menos de diez años.

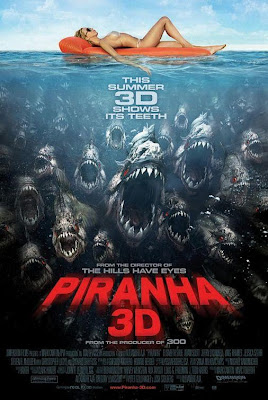

Pescaito frito.

Siguen llegando en masa nuevas revisiones de clásicos del terror de las décadas de los '70 y '80. Recuerdo haber visto Piraña (1978) de Joe Dante y su secuela (1981) de un joven James Cameron en mis años mozos. La primera apareció a la sombra del éxito de Tiburón y, en la segunda, las pirañas tenían alas y podían volar. Eran películas divertidas, sin excesivas pretensiones y bastante malas, todo sea dicho (especialmente la segunda). Ahora nos llega una nueva peli de pirañas, en 3D, porque los tiempos así lo exigen, de la mano del director francés Alexandre Aja (que se está especializando en hacer remakes de clásicos del terror cómo Las colinas tienen ojos o Reflejos), que ha puesto todo el empeño posible para realizar la película más burra de los últimos tiempos, además de buscar de forma constante, durante todo el metraje, objetos absurdos para poder arrojar a la cámara, para acentuar la técnica del 3D.

¡Las increíbles aventuras de Viscosito!

Viscosidad es el acertadísimo título con el que se distribuyó en España The Incredible Melting Man, una nebulosa película de finales de los 70’s que hoy en día es recordada como uno de los puntos más bajos de la ciencia ficción. La cinta se demuestra viscosa en multitud de sus aspectos; narrativos, técnicos, artísticos y plásticos, y lo único que posee cierta coherencia es el título. Aunque se trata de una obra con intenciones (por decir algo) serias, está llena de detalles jocosos y delirantes que provocan la sonrisa del espectador más desacomplejado. Quien sienta predisposición ante este tipo de felonías cinematográficas puede disfrutar de todo un completo abanico de lo que jamás debe hacer una película, porque la acumulación de despropósitos puede resultar tan simpática como infructuosa. Pero quien no sienta ningún fetichismo por subproductos de serie Z que se ahorre el tormento, tan solo sería un acto de crueldad hacia sí mismo.

La historia comienza en algún punto inconcreto del espacio-tiempo de la década de los 70’s, con una secuencia que se desentiende de la más elemental narrativa y que mezcla sin ton ni son imágenes de archivo del espacio con otras de tres actores disfrazados de astronautas metidos en una minúscula cabina (la crisis inmobiliaria ha llegado a la Nasa). La película nos cuenta como el Scorpio V, una nave que jamás veremos en pantalla, llega a los anillos de Saturno, un lugar que tampoco veremos jamás (la cámara escamotea lo indecible a causa de la precariedad de medios). A continuación hay un resplandor y unas extrañas radiaciones chamuscan a los astronautas.

Regresamos a la Tierra y nos situamos en las instalaciones médicas donde reposa el único superviviente de la expedición espacial. Dicho astronauta, que va vendado como una momia egipcia, protagoniza una de esas escenas clásicas que tanto gustan a los aficionados; tras despertarse y deshacerse de sus ataduras, se sitúa frente al espejo para quitarse los vendajes, dejando al descubierto el terrible horror perpetrado por la radiación cósmica. El pobre está hecho un flan y enloquece. A continuación irrumpe una enfermera en la habitación trayendo consigo dos frascos de plasma sanguíneo que deja caer sobre el suelo y su calzado, aunque en la siguiente escena la vemos corriendo por el pasillo con los zapatos limpios y unos misteriosos arañazos en el rostro que no sabemos de dónde han salido. La susodicha cruza una puerta de cristal sin antes abrirla y finalmente es atrapada por el increíble hombre viscoso, que hace su aparición de repronto.

A partir de aquí se suceden las escenas en que Viscosito va por el campo degollando al personal, mientras un médico y un militar se las ingenian para perder una y otra vez el evidente rastro de muerte y materia pegajosa que deja tras de sí el monstruo, no sea que la película se acabe demasiado rápido. De entre las payasadas de rigor destaca cuando una pareja de ancianos viaja en coche por la zona. El espectador sabe de antemano que deben bajar del vehículo para que puedan acabar fiambres a manos de nuestro licuado protagonista, pero la película cae presa de una inexplicable indecisión (¿Paran para comprar unos dulces o para hacer una llamada?). Tras varios titubeos se detienen en mitad de la noche porque (redoble de tambores)... Quieren coger limones de los árboles, ¡bravo!

También hay momentos tan burdos e inconsistentes que uno duda de si la comicidad es buscada o no, como cuando el doctor decide explicarle la delicada situación al sheriff local. En escenas anteriores el médico ha puesto al corriente a su mujer y se ha llevado un rapapolvo del General, enfadado porque el tema es alto secreto y no debe enterarse personal no autorizado. Pero ahora que la situación lo impone y el sheriff le pide explicaciones, se cura en salud y le hace prometer que no podrá decirlo a nadie, ni siquiera a su esposa. Tras unos segundos de silencio ambos se dan la mano en señal de conformidad, pero no sin que el sheriff le recuerde antes que él es soltero.

Rick Baker, una de las grandes leyendas de los efectos especiales, hace lo imposible por facilitar algo de terror a tan anodina aventura, pero el famoso maquillador tampoco se cubre de gloria precisamente. El espectador se angustia ante la espantosa presencia del increíble hombre que se derrite, pero lo hace porque sabe que debajo de toneladas de inmundicia y materia pringosa se encuentra Alex Rebar, un sufrido actor. Este y no otro es el auténtico horror de un filme que funciona como una antología del disparate cinematográfico y está pésimamente escrito, dirigido, interpretado y montado.

La frase: «¡Es increíble, gana fortaleza a medida que se va derritiendo!»

Leer critica Viscosidad (The incredible Melting Man) en Muchocine.net

El hombre lobo es mi personaje de terror favorito, aunque el cine siempre insiste en que debo replantearme mis preferencias. La película realizada por John Johnston, el director de Roqueteer (1991), Parque Jurásico III (2001) o Hidalgo (2004), es un remake que capta con fidelidad el espíritu de la cinta original, lo que sería una buena noticia si no fuera porque el clásico de la Universal era ya de por sí muy malo. El lector puede revisar el Drácula (1931) de Tod Browning, El Doctor Frankenstein (1931) de James Whale y La momia (1932) de Karl Freund, y pasar un buen rato, pero nadie encontrará diversión en echarle otro vistazo a El hombre lobo (1941), una película cinematográficamente pobre y de escaso entretenimiento. La versión de Johnston es un trabajo estructurado en base a un objetivo: poner al día un filme a todas luces obsoleto, lo mismo que sucediera con el remake de Ultimátum a la tierra (2008), por ejemplo. Pero si en aquella ocasión encontramos una cinta moderna dotada de ciertos elementos anacrónicos, aquí tenemos un filme con algunos elementos modernos, pero principalmente anacrónico.

El diseño del hombre lobo conserva en gran medida su look clásico, y el seis veces ganador de un Oscar, Rick Baker, ha hecho una gran labor devolviendo el personaje a sus raíces y sacando partido de las míticas iconografías desarrolladas por la Universal y la Hammer. Pero el resultado no cuaja en el contexto de una cinta de terror moderno, el monstruo se ve pequeño en pantalla y no es la presencia amenazadora que uno desearía, sin contar que cuando se recurre a los efectos infográficos para dotarle de vida y movimiento, estos cantan a la legua. Recuerdo una escena de Aullidos (1981), aquella supuesta cumbre del género, en que dos personajes hacían el amor delante de una fogata y se transformaban en hombres lobo. El director Joe Dante siempre ha sentido propensión a mezclar terror y cartoon, y en aquella ocasión recurrió a sobreponer dibujos animados para mostrar al lobo de cuerpo entero. Ha llovido mucho desde entonces y hoy el truco se ve ingenuo y poco audaz, pero no se aleja demasiado del efecto que produce un filme como el de John Johnston, donde el monstruo carece de peso, se mueve de forma poco natural y tiene evidentes problemas para ocultar su origen animado.

La película también posee una encomiable labor de producción, el cine de terror de la Universal tenía una marca estilística muy definida que el filme ha magnificado mediante una recargada y lúgubre ambientación de cuento victoriano. Las localizaciones son impecables, tanto las del pueblo como las del oscuro y frondoso bosque, o las de la ominosa mansión donde se sitúa gran parte de la acción, repleta de enormes y olvidadas habitaciones. La película nos remite a toda esa imaginería mitopoyética que relacionamos con el personaje; atmósfera de pesadilla, primeros planos de la luna llena, pasadizos secretos, criptas, candelabros, maldiciones, niebla… El golpe visual es de veras interesante, pero carece de intención y cae en saco roto.

El contraste entre clasicismo y modernidad, maquillaje y efectos especiales, romance y gore, personajes trágicos y arrancamientos de miembros, debería ser la principal baza de un filme enérgico y valiente, y sin embargo la película se asfixia oprimida por los clichés de ambos mundos y por sus ínfulas de seriedad. El problema principal es que el hombre lobo, piedra angular del relato y un personaje del todo fascinante, aquí aparece falto de garra. Su presencia languidece en un juego de artificio que no destila ni magia ni terror, y donde la trama avanza de manera lineal y previsible, cometiendo el error de explicarse demasiado a sí misma, algo imperdonable en una cinta de misterio. El filme renuncia a la posibilidad de impacto en la conciencia del espectador y nunca asume riesgos, derivando hacia los abismos del cine fantástico sin fantasía.

La frase: «He visto lo que hace un oso y un tigre de Bengala, lo más salvaje de la naturaleza, pero jamás había visto algo así.»

Leer critica El hombre lobo en Muchocine.net

Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando caiga mi venganza sobre ti.

Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando caiga mi venganza sobre ti.La película empieza en una noche lluviosa donde vemos caer a la tierra a un ángel que decide arrancarse las alas en un arrebato que se antoja claramente doloroso, justo antes de buscar cobijo (cualquier otro hubiera buscado resguardo antes de automutilarse, pero nuestro protagonista no). El susodicho se hace pasar por un humano cualquiera, y algo gordo tiene que estar a punto de suceder porque el tipo decide armarse hasta los dientes con un auténtico arsenal. Más tarde hay unas posesiones a humanos anónimos, se forman tiroteos, hay luchas y, finalmente, el ángel termina huyendo. Lo que en una película normal hubiera durado prácticamente la mitad de su metraje, sólo sirve para llenar los cinco primeros minutos de Legión.

Después de este frenético inicio ya estaba yo a punto de arrojar la toalla cuando, de pronto, toca cambio de tercio. De repente nos encontramos con un nuevo escenario que nada tiene que ver con lo visto hasta el momento. La acción se sitúa ahora en una estación de servicio situada en una de esas carreteras que atraviesan un desierto norteamericano por las que apenas circula nadie, a pesar de lo cual, mantiene a cuatro empleados: el dueño, su hijo (que también ejerce como mecánico ocasional), un cocinero y una camarera. Al espectador se le deja claro que el hijo del dueño está enamorado hasta las trancas de la camarera, quien, a su vez, está embarazada de otro hombre, a quien no conoceremos en toda la película.

Después de este frenético inicio ya estaba yo a punto de arrojar la toalla cuando, de pronto, toca cambio de tercio. De repente nos encontramos con un nuevo escenario que nada tiene que ver con lo visto hasta el momento. La acción se sitúa ahora en una estación de servicio situada en una de esas carreteras que atraviesan un desierto norteamericano por las que apenas circula nadie, a pesar de lo cual, mantiene a cuatro empleados: el dueño, su hijo (que también ejerce como mecánico ocasional), un cocinero y una camarera. Al espectador se le deja claro que el hijo del dueño está enamorado hasta las trancas de la camarera, quien, a su vez, está embarazada de otro hombre, a quien no conoceremos en toda la película. La vida es tranquila en la estación de servicio (donde el mayor problema radica en conseguir que funcione el viejo televisor), hasta el día que nos ocupa. Con cuatro clientes en el bar, empiezan a suceder una serie de fenómenos extraños: no hay señal de televisión, no funciona la radio, las lineas telefónicas están cortadas, una misteriosa nube de insectos se acerca peligrosamente al establecimiento y... ah, si, una vieja empezará a morder a la clientela y a andar por el techo. Está claro que algo raro está pasando pero lo peor todavía está por llegar. El ángel del principio, al que le habíamos perdido la pista durante media hora larga, llegará por fin al bar (que si no hubiera sido tan capullo de arrancarse las alas nada más empezar la peli hubiera llegado mucho antes) y les desvelará el gran secreto: El hijo que está esperando la camarera es la gran esperanza para lograr salvar a la humanidad; el problema está en que mogollón de humanos han sido poseídos y se lo quieren cargar.

La vida es tranquila en la estación de servicio (donde el mayor problema radica en conseguir que funcione el viejo televisor), hasta el día que nos ocupa. Con cuatro clientes en el bar, empiezan a suceder una serie de fenómenos extraños: no hay señal de televisión, no funciona la radio, las lineas telefónicas están cortadas, una misteriosa nube de insectos se acerca peligrosamente al establecimiento y... ah, si, una vieja empezará a morder a la clientela y a andar por el techo. Está claro que algo raro está pasando pero lo peor todavía está por llegar. El ángel del principio, al que le habíamos perdido la pista durante media hora larga, llegará por fin al bar (que si no hubiera sido tan capullo de arrancarse las alas nada más empezar la peli hubiera llegado mucho antes) y les desvelará el gran secreto: El hijo que está esperando la camarera es la gran esperanza para lograr salvar a la humanidad; el problema está en que mogollón de humanos han sido poseídos y se lo quieren cargar. Para tratarse de un producto como éste, lo cierto es que la película cuenta con un par de nombres importantes en su reparto: Paul Bettany, que interpreta al ángel vengador, quien a pesar de haber intervenido en películas de renombre como Una mente maravillosa, Master and Commander, Dogville, Wimbledon o El código Da Vinci, siempre será recordado por conseguir llevarse al catre a Jennifer Connelly, su esposa en la vida real (cualquier otro mérito palidece ante tal hazaña); y Dennis Quaid, que interpreta al dueño del local. No es que ninguno de los dos esté especialmente mal en la película, más bien diríamos que ambos hacen lo que pueden con el material del que disponen.

Para tratarse de un producto como éste, lo cierto es que la película cuenta con un par de nombres importantes en su reparto: Paul Bettany, que interpreta al ángel vengador, quien a pesar de haber intervenido en películas de renombre como Una mente maravillosa, Master and Commander, Dogville, Wimbledon o El código Da Vinci, siempre será recordado por conseguir llevarse al catre a Jennifer Connelly, su esposa en la vida real (cualquier otro mérito palidece ante tal hazaña); y Dennis Quaid, que interpreta al dueño del local. No es que ninguno de los dos esté especialmente mal en la película, más bien diríamos que ambos hacen lo que pueden con el material del que disponen.La trama de esta película es un absoluto disparate. Realmente no intenten, ni por un momento, intentar tomarse medianamente en serio nada de lo que allí sucede o pueden acabar con una ulcera del tamaño de un puño. La historia no deja de ser una mezcla de varias historias ya vistas. Prueben a mezclar Terminator con una de zombies donde los protas tienen que evitar que los malos entren donde se encuentran para que no se les papeen el cerebro, y añádanle unos leves toques de religión barata.

Después de los terribles cinco primeros minutos, lo cierto es que el cambio de escenario le prueba a la película. Lo que le sigue es una entretenida media hora donde, incluso, uno empieza a pensar que había juzgado la película antes de tiempo. En ella encontramos un par de buenas escenas (la de la abuela que anteriormente les comentaba, especialmente) y la acción deja paso a una tensión bien conseguida. Lamentablemente las buenas intenciones duran menos de lo que a uno le hubiera gustado y el guión no consigue rematar la faena alargando la llegada del plato fuerte con insulsas conversaciones entre los protagonistas quien, llegados a este punto del metraje, se deciden a contarnos sus vidas. Para colmo, el plato fuerte que finalmente acaba llegando, no resulta todo lo efectista que se pudiera esperar, rozando en ciertos momentos el ridículo, al intentar buscar explicación a una historia que no se sostiene por ningún lado.

Después de los terribles cinco primeros minutos, lo cierto es que el cambio de escenario le prueba a la película. Lo que le sigue es una entretenida media hora donde, incluso, uno empieza a pensar que había juzgado la película antes de tiempo. En ella encontramos un par de buenas escenas (la de la abuela que anteriormente les comentaba, especialmente) y la acción deja paso a una tensión bien conseguida. Lamentablemente las buenas intenciones duran menos de lo que a uno le hubiera gustado y el guión no consigue rematar la faena alargando la llegada del plato fuerte con insulsas conversaciones entre los protagonistas quien, llegados a este punto del metraje, se deciden a contarnos sus vidas. Para colmo, el plato fuerte que finalmente acaba llegando, no resulta todo lo efectista que se pudiera esperar, rozando en ciertos momentos el ridículo, al intentar buscar explicación a una historia que no se sostiene por ningún lado. Resumiendo: Una chorrada como la copa de un pino que logra aguantar el tipo durante su primera media hora, hasta que empieza a desplomarse como un castillo de naipes.

Resumiendo: Una chorrada como la copa de un pino que logra aguantar el tipo durante su primera media hora, hasta que empieza a desplomarse como un castillo de naipes.Leer critica Legión en Muchocine.net

Donde viven los monstruos.

Nueva York está entre las aglomeraciones urbanas más grandes del mundo, en 2005 se hablaban casi 170 idiomas en la ciudad y el 36% de su población había nacido fuera de los Estados Unidos. La nueva serie animada de Comedy Central recurre a monstruos, zombies y demonios para hacer una divertida alegoría sobre toda esta diversidad cultural. La historia se desarrolla en un mundo alternativo donde la Gran Manzana continúa siendo uno de los principales puertos de entrada de inmigrantes, solo que en vez de puertorriqueños, italianos, dominicanos o chinos, encontramos a todo tipo de iconos del imaginario terrorífico. En líneas generales podríamos decir que Ugly Americans hace por el terror lo mismo que en los últimos años ha hecho Futurama por la ciencia ficción, solo que, a diferencia de la serie creada por Matt Groening, esta se aleja del "mainstream" y se decanta por una estética fea y marginal, con altas dosis de mala baba.

La trama gira en torno a las actividades de Mark Lilly, un asistente social que trabaja en el Departamento de Integración junto a Leonard, un mago alcohólico que lleva años sin dar un palo al agua. Mark comparte piso con Randall, un zombie mohoso y come cerebros, y mantiene una extraña relación amorosa con su jefa, una diablesa en el sentido literal. La serie es una comedia de situación donde el protagonista debe solucionar un caso por capítulo, él siempre pretende hacer bien su trabajo, pero debe lidiar continuamente con las espeluznantes peculiaridades de los freaks a los que pretende ayudar y con la incomprensión del americano de a pié, dos características que conforman el juego de palabras del título. Ugly American es un término peyorativo que se utiliza para referirse a los estadounidenses que viajan al extranjero y se muestran ignorantes con la cultura local, y en este contexto puede hacer referencia tanto a la postura arrogante y ofensiva de los americanos nativos, como al aspecto monstruoso de los recién llegados.

La serie es una comedia de horror que desmitifica el género pasándolo por el túrmix de lo cotidiano y en la que podemos encontrar, entre otras cosas, a un yeti en el baño o a una masa devoradora en busca de empleo. Estas son algunas de las viñetas que dan vida a este imaginativo universo y que colaboran para dotar al conjunto de un tono barroco y recargado. Abundan los guiños a los fans y las apariciones de personajes emblemáticos, como El Monstruo de la Laguna Negra o la Rosemary de La semilla del diablo, y uno debe estar atento para no perder detalle. Otro de los aciertos de la serie es el de no caer en la parodia facilona y no recurrir a los estereotipos, sino crear personajes frescos y humanos, aunque su aspecto diga todo lo contrario.

El diseño de personajes puede ir desde lo más convencional, con vampiros canosos y ancestrales, hasta lo más absurdo y delirante, como aquella chica con multitud de tetas y la cara en la entrepierna. Unos estrafalarios monstruos que en el fondo, como suele suceder en estos casos, siempre nos están hablando de nosotros mismos, porque la metáfora es evidente y funcional, aunque la serie nunca ponga el acento en la reflexión, sino en el humor y la diversión. «Monstruos normales con problemas normales» podría ser su lema, porque hace una relectura vulgar y mundana de las criaturas del folclore terrorífico y fantástico, características que pueden recordar a otros experimentos similares del mundo del cómic, como el Fábulas de Bill Willingham o el Top Ten de Alan Moore y Gene Ha.

Con una estética deudora del underground americano, los guiones de David M. Stern (una de las cabezas pensante de Los Simpson, Monk y Aquellos maravillosos años, tres series muy a tener en cuenta), y las voces de varios comediantes del Saturday Nigh Live, el famoso late show estadounidense, Ugly Americans juzga con ironía nuestra realidad, y lo hace cargada de tacos, sexo, violencia y humor. Matt Oberg, el actor que presta su voz al protagonista, ha declarado en una entrevista que «tal vez haya que hacer un espectáculo de monstruos y zombies para mostrar lo que Nueva York es en realidad». ¿Quién puede resistirse a un punto de vista como este?

La frase: «Si te gusta lo normal, ¿por qué preocuparse en ir a Nueva York?»

La frase 2: «Hay suficiente pelo como para una porno de los 70’s.»

Agotamiento gótico.

¡Ah, qué cultura tan impúdica la nuestra! Aquí llega otra película de vampiros que intenta sumarse a la moda surgida a raíz del fenómeno Crepúsculo, aunque poco o nada tenga que ver con el romanticismo chillón de las populares adaptaciones de las novelas de Stephanie Meyer. Y otra película, además, que comete el error de creer que si coge al vampiro, le da mil vueltas, lo pone del revés y le saca brillo, parecerá algo nuevo y extraordinario, mientras que lo cierto es que este subgénero está más manoseado que una stripper de cuarta y que esto ya lo hemos visto cientos de veces.

Nos encontramos en un futuro próximo, en el año 2017, donde la comunidad vampírica ha crecido tanto que se ha convertido en la raza dominante. Allí conocemos a Edward Dalton (Ethan Hawke), un vampiro que trabaja como jefe de hematología y que es el responsable de encontrar un sustituto artificial para la sangre, ya que la humanidad está al borde de la extinción y el alimento escasea. Corren tiempos desesperados y la crisis alimentaria provoca consecuencias inesperadas, los vampiros que llevan un largo período sin ingerir sangre sufren una involución hacia una forma más primitiva, creciéndoles orejas puntiagudas, garras y grandes alas, y convirtiéndose en unos seres violentos e incontrolables.

Detengámonos un instante para hacer inventario; primero tenemos a esas sanguijuelas en el poder, luego está el ejército vampiro a su disposición, seguido de unos pocos humanos que sirven de ganado y por último un grupo cada vez más numeroso de vagabundos salvajes e incivilizados. Es evidente que la alegoría capitalista no es muy sutil que digamos y el hecho de que sea tan obvia, no sería un problema si la película no fuera tan sosa y comedida. El planteamiento funcionaría mejor como sátira, con grandes litros de sangre y mucha exageración, elementos que solo aparecen en contadas ocasiones. Sin duda un filme de estas características sería mejor aprovechado por un cineasta tan violento y controvertido como Paul Verhoeven, capaz de lidiar con la parte más insulsa de la historia y de explotar su lado más cínico y pasado de rosca. Curiosamente los hermanos Spierig, realizadores del filme, son también los responsables de Los no muertos (2003), una especie de puesta al día de la mítica y acartonada Plan 9 del espacio exterior (1959), elaborada, esta vez sí, en clave desenfadada.

Resulta difícil adivinar que hacen actores de primera fila metidos en este producto con alma de serie B, Ethan Hawke, Willem Dafoe y Sam Neill no están en el mejor momento de su carrera, pero gozan de cierto caché y su presencia en el filme queda completamente desaprovechada. El primero da vida a un héroe de tintes Hammerianos, por aquello de empuñar ballestas y vestir camisas blancas con chalecos negros, aunque luego se descubre como totalmente incapaz a la hora de pasar a la acción. Sam Neill, por su lado, ejerce de villano pese a que su personaje no suscita ningún tipo de odio en especial ni resulta lo suficientemente desagradable. Y Willem Dafoe tiene una buena entrada, pero pronto queda relegado en un segundo plano y no se le concede ninguna escena relevante.

Daybreakers es básicamente un tebeo gótico, un típico relato de ciencia ficción pulp donde se han gastado más dinero de lo habitual y que funciona básicamente en su primera mitad, cuando nos pone en situación. Las escenas cotidianas del principio son las más interesantes y las que pueden levantar las mayores simpatías entre el público, pero la trama se va adentrando progresivamente en lo convencional y se desdibujan los elementos más desbocados que componen esta fantasía tenebrista. Solo ciertas explosiones gore llegan a impactar realmente en el espectador, pero estas son pocas y contadas, y aparecen lo suficientemente contenidas para que el producto no pierda del todo su comercialidad. El filme es algo así como Cuando el destino nos alcance + Soy leyenda = Daybreakers, es decir, otro rebuscado intento de exprimir la fórmula hasta la última gota. Una cinta que a pesar de estar hecha con oficio, no tener demasiadas pretensiones y caer en gracia por su halo retro, no contribuye a la renovación del género y se muestra cómplice de su progresivo asesinato, porque no aporta nada nuevo.

La frase: «Es la décima vez que cumplo 35 años, los cumpleaños ya no tienen sentido.»

Leer critica Daybreakers en Muchocine.net

Re-mordimientos.

La última película de Park Chan-wook, el cineasta coreano, pretende explorar cada momento en su justa medida, logrando diferentes tiempos de gran intensidad. La intención es buena, sin duda, pero esta estratagema tiene un inconveniente: crea expectativas que luego no se cumplen. Cuando el tono adquiere tintes románticos, terroríficos o dramáticos, y más tarde el filme se desentiende de ellos, el espectador siente desconcierto y decepción. Lo primero puede tener su puntillo, lo segundo no. Una cinta como Desafío Total (1990) es 100% cine de acción y también pura ciencia ficción, porque claro, una cosa no quita la otra. Mientras que filmes más desequilibrados como Testigo mudo (1993), Abierto hasta el amanecer (1995), Carretera Perdida (1997) o el que hoy nos ocupa, tontean caprichosamente con varios géneros.

La historia gira en torno a los infortunios de la virtud, la bondad y buena intención de Sang-hyeon, un sacerdote que se somete a un peligroso experimento con el objetivo de encontrar una cura para una extraña enfermedad, el hombre no tarda en sucumbir a una muerte sangrienta y desagradable, pero luego revive milagrosamente. En seguida corre la voz y surge un pequeño culto a su alrededor. La gente acude a él para que sane a sus enfermos, y en verdad parece ejercer algún tipo de poder sobre los moribundos, ya que en un momento determinado cura el cáncer a un viejo amigo de la infancia. Todo este tema está tratado con interés y queda subrayado por la aptitud dubitativa del protagonista, que no sabe qué pensar al respecto y pide consejo espiritual. La película plantea diversas cuestiones de gran calado y aunque en un principio parece que les hará frente, rápidamente se olvida de ellas.

El desarrollo de los acontecimientos cambia cuando Sang-hyeon sufre una recaída y despierta convertido en vampiro, al parecer una de las transfusiones que recibió durante el experimento era la de un chupasangre. Park Chan-wook intenta dotar de realismo una trama que gira en torno al hecho fantástico, y lo hace mediante una progresiva gestión de los elementos sobrenaturales, igual que sucediera en la maravillosa Déjame entrar (2008), otro reciente filme de vampiros con una coartada argumental más convincente. Thirst no siente demasiado apego por el género al que pertenece y utiliza una rebuscada explicación para llegar a él, al mismo tiempo que elimina de la ecuación cierto attrezzo tan característico como los colmillos.

Por otro lado, el filme explora muy bien la estrecha relación entre vampirismo y cristianismo. El pecado, el deseo, la culpa, la resurrección, la sangre, el masoquismo, la autoflagelación y el fetichismo sexual, son conceptos que estarán muy presentes a lo largo de la película. «Ahora estoy sediento de todos los placeres del pecado» comenta el sacerdote, y vemos como sus impulsos sangrientos van cobrando fuerza a medida que se siente atraído por la mujer de su amigo. A partir de ahí hay algo de romance, de thriller erótico e incluso de cine de fantasmas, un vaivén de géneros que no logra desvirtuar del todo la entidad del filme, y esto se debe a la gran calidad de su narrativa poética.

La película tiene una fuerte carga mística y está bendecida por una refinada sensibilidad estética; el ritmo pausado y el estilizado entendimiento del espacio cinematográfico hacen que ésta sea toda una experiencia para los sentidos. Park Chan-wook tiene una curiosa habilidad para retratar el lado más sórdido y extraño de la naturaleza humana, y para obtener belleza de donde no debería haberla. Thirst es hermosa, simbólica y esteticista, un filme bellamente imperfecto. Existe en Asia una larga tradición de narradores cinematográficos excepcionales y que saben sacarle el mejor partido al lenguaje cinematográfico, pero con una cierta tendencia al exceso, a sobrecargar las tintas para demostrar todo lo que saben hacer y que en ocasiones como esta, acaban filmando varias películas en una. Parece que el cine de vampiros se le queda corto a un filme que siempre pretende ser algo más, pero que al final se queda a medio camino de todo.

La frase: «Córtales los tobillos, cuélgalos de la bañera y deja que la gravedad haga el resto. Podemos poner la sangre en un Tupperware y dejarla en el refrigerador. »

Leer critica Thirst en Muchocine.net

La noche es para los sonámbulos

La noche es para los sonámbulosDentro de las vanguardias históricas, el Expresionismo se desarrolló plenamente en Alemania en la primera década del siglo XX, plasmándose en varios campos, surgiendo primero en la pintura en contraposición con el Impresionismo, basándose en un arte más subjetivo ("expresión"), sin contar tanto con la realidad ("impresión"). Su nacimiento en el cine se produjo en 1920 con El gabinete del doctor Caligari, una película muda del director alemán Robert Wiene, que contó con unos sugerentes e inolvidables decorados realizados por el director de arte Hermann Warm y los pintores Walter Reimann y Walter Röhrig, que volvieron a trabajar juntos en Las tres luces (1921), de Fritz Lang. Este mismo gran director iba a ser el responsable de llevar a la pantalla el guión de esta película pero aún no había finalizado el rodaje de la segunda parte de su película de aventuras Las arañas (1919-1920). Aún así opinó sobre el proyecto y sugirió incluir un prólogo y un epílogo a la historia como justificación del relato narrado por el protagonista, como si fuera explicado por un demente. Este personaje principal llamado Francis cuenta a otra persona que tiempo atrás llegó a Holstenwall (en realidad es el nombre de un hotel de Hamburgo) un doctor llamado Caligari para mostrar su espectáculo en la feria que se celebraba en la ciudad durante unos días. El misterio del doctor radicaba en la presencia de un sonámbulo llamado Cesare, al que tenía metido en una especie de ataúd y al que despertaba para que adivinara el pasado y el futuro de cualquier individuo. Sorprendentemente, a raíz de su llegada, en la ciudad empezaron a producirse sospechosos asesinatos.

El guión fue escrito al finalizar la Primera Guerra Mundial por el poeta checo Hans Janowitz y el guionista austriaco Carl Mayer, introduciendo algún detalle autobiográfico, ya que ambos perdieron a alguien querido en la guerra y Mayer presenció un asesinato en un parque detrás del Holstenwall, nombre dado a la ciudad ficticia de la película. El gran poder visual de la historia radica en los magistrales decorados y en la marcada caracterización del doctor y sobre todo de Cesare, el sonámbulo, conectando de forma acertada con la atmósfera tenebrosa de la historia. Los primeros planos de este oscuro personaje son los más acertados, como su forma de moverse en las calles estrechas de la ciudad. Los edificios abigarrados o las formas geométricas tan distorsionadas de los interiores de las casas influyen también de forma considerable en los sentimientos de todos los personajes, haciendo un papel fundamental para la historia. Habría que decir también que la trama pierde interés en algún punto pero no quita ningún mérito a la originalidad de la puesta en escena y al resultado en general.

El guión fue escrito al finalizar la Primera Guerra Mundial por el poeta checo Hans Janowitz y el guionista austriaco Carl Mayer, introduciendo algún detalle autobiográfico, ya que ambos perdieron a alguien querido en la guerra y Mayer presenció un asesinato en un parque detrás del Holstenwall, nombre dado a la ciudad ficticia de la película. El gran poder visual de la historia radica en los magistrales decorados y en la marcada caracterización del doctor y sobre todo de Cesare, el sonámbulo, conectando de forma acertada con la atmósfera tenebrosa de la historia. Los primeros planos de este oscuro personaje son los más acertados, como su forma de moverse en las calles estrechas de la ciudad. Los edificios abigarrados o las formas geométricas tan distorsionadas de los interiores de las casas influyen también de forma considerable en los sentimientos de todos los personajes, haciendo un papel fundamental para la historia. Habría que decir también que la trama pierde interés en algún punto pero no quita ningún mérito a la originalidad de la puesta en escena y al resultado en general. Esta película se ha convertido en un clásico del terror y fue la pieza clave para el comienzo del cine expresionista alemán, influyendo en títulos como El Golem (1921), de Paul Wegener; Nosferatu (1922), de F.W. Murnau; El hombre de las figuras de cera (1924), de Paul Leni o Metrópolis (1926), de Fritz Lang.

Esta película se ha convertido en un clásico del terror y fue la pieza clave para el comienzo del cine expresionista alemán, influyendo en títulos como El Golem (1921), de Paul Wegener; Nosferatu (1922), de F.W. Murnau; El hombre de las figuras de cera (1924), de Paul Leni o Metrópolis (1926), de Fritz Lang. "Una película que confirma el apogeo del cine alemán introduciendo el expresionismo con una dirección artística envidiable"

"Una película que confirma el apogeo del cine alemán introduciendo el expresionismo con una dirección artística envidiable" Leer critica El gabinete del doctor Caligari en Muchocine.net

Carmaggedon.

El filme abre con un prólogo que juega con los convencionalismos de los spots televisivos. En él presenciamos como una joven pareja, acompañada por un perrito, conduce un descapotable blanco a través de una idílica carretera campestre. Hay un prado de color verde intenso y un rebaño de ovejas y un campesino que agita la mano a modo de saludo. Es un momento de gran felicidad y la marca del auto, Datsun 1600, es visible en más de una ocasión. Más tarde la pareja enciende un cigarrillo y en un primer plano totalmente gratuito vemos el distintivo de la marca de tabaco, lo mismo sucede cuando comparten una Coca-cola y ambos la sostienen de manera que nos sea fácil identificar el refresco. Esta situación llega a su fin cuando hay un pinchazo y el conductor pierde el control del automóvil. El coche se estrella mientras el refresco y el paquete de tabaco quedan completamente aplastados y suponemos que los ocupantes han muerto.

Este principio, más que presentarnos una trama o unos personajes, sirve para poner sobre el tapete las intenciones de un filme que lanza una mirada desesperanzadora y cínica a la sociedad, al mismo tiempo que efectúa una parábola sobre el declive de nuestra civilización automovilística/industrial. La historia se sitúa en una Australia sumida en una gran crisis económica, contexto en el que conocemos a Arthur y George, un par de hermanos que deambulan en coche por carreteras secundarias mientras buscan empleo o lo que surja. Al tomar un desvío hacia un pueblo llamado París, George es deslumbrado por unas extrañas luces y el coche se estrella. George muere en el acto y Arthur es acogido por la peculiar comunidad de París, donde recibe alojamiento y empleo, pero esta fachada de supuesta amabilidad oculta un terrible secreto.

Explicar la película y verla son dos cosas distintas, porque en ningún momento se tiene la sensación de estar viendo un largometraje con científicos locos o gobernantes megalómanos, y sin embargo ahí están. Kevin Miles interpreta a un doctor con un enfermizo interés por las víctimas de accidentes mientras que John Meillon da vida al alcalde, un hipócrita capaz de hacer cualquier cosa por mantener el status quo de la torcida comunidad de París y cuyo personaje canaliza el podrido barómetro moral de la historia. Terry Camilleri, por otro lado, es Arthur, un vagabundo que camina entre la barbarie con la mirada baja y las maneras inofensivas de un cordero, debido a que se siente culpable por la muerte de su hermano, ya que en otro tiempo él también fue conductor, pero tras un atropello perdió el carnet y le cogió un miedo atroz a ponerse detrás del volante. También hay una trama paralela protagonizada por los jóvenes salvajes del pueblo, aficionados al tuning extremo, que resultará crucial para el desarrollo de la historia.

Con una puesta en escena sobria y austera, la película no muestra ningún apego por sus personajes, pero sí cierta fascinación por los automóviles, algo que la vincula a Crash (1996) y en general a toda la filmografía de Cronenberg, ya que juntas comparten el interés por la fusión de lo físico, lo mental y lo tecnológico. El filme se comporta básicamente como una fábula, satírica y oscura, pero nunca acaba de asumir completamente su condición de comedia de horror, ya que desafía constantemente los cánones, juega con el cine conspirativo y paranoide y en más de una ocasión evoca los violentos westerns de Sam Peckinpah y la ciencia ficción, esto último sobre todo por el diseño de algunos coches que sirven de antesala a Mad Max, salvajes de la autopista (1979).

Peter Weir forma parte de una generación de cineastas australianos atraídos por lo extraño, lo sobrenatural y lo sórdido, el denominado fantástico de las antípodas, y Los coches que devoraron París es la primera entrega de una trilogía que el director consagró a lo onírico, una saga que completan Picnic en Hanging Rock (1975) y La última ola (1977), dos filmes elusivos y llenos de misterio. La película, de manera violenta, abstracta y subversiva, elabora una alegoría a la que no le importa ensuciarse las manos cuando conviene ni ir más allá de los límites que se le suponen a un filme de estas características, algo que probablemente producirá rechazo entre gran parte del público. Sorprende lo gráfico de ciertas imágenes, pero también lo retorcido de una historia que se vuelve más brutal a medida que avanza y donde el humor, si lo hay, resulta cruel y seco.

La frase 1: “Los viejos peatones son siempre un problema.”

La frase 2: “La mayoría de los pacientes son víctimas de accidentes, están aquí porque los accidentes han sido tan fuertes que se les han revuelto los sesos y los tienen como si fueran huevos revueltos, ¿lo entiendes? También hay locos del todo, pero dudo que nunca llegues a verlos, no se puede hacer mucho por ellos. Después hay los medio locos y los locos un cuarto.”

Leer critica Los coches que devoraron parís en Muchocine.net

Viva el mal (viva el capital).

Viva el mal (viva el capital).

En la mayoría de los casos, el hecho de que Sam Raimi nos presente una nueva película acostumbra a ser motivo de júbilo y algarabía. Si, además, regresa con una película del género que lo dio conocer, hace ya varios lustros, lo dicho se pude ir multiplicando por dos o por tres, como mínimo. Y si, para colmo, lo hace en un momento dulce de su carrera a nivel de taquilla, lo cual viene a decir que lo hace para divertirse y porque le da la real gana y no como una vuelta a sus orígenes para intentar remontar una carrera venida a menos, la cosa ya es como para tirar cohetes. Así que, a pesar de no ser ésta la cuarta entrega de su famosa trilogía (la de Evil Dead, no la otra), nos podemos ir dando con un canto en los dientes con: Arrástrame al infierno... ¡Empezamos!

La protagonista de la peli es una joven que va de víctima por la vida o, como se suele decir, de tan buena es tonta. Resulta que la chica trabaja en una entidad bancaria concediendo préstamos y esas cosas que

La protagonista de la peli es una joven que va de víctima por la vida o, como se suele decir, de tan buena es tonta. Resulta que la chica trabaja en una entidad bancaria concediendo préstamos y esas cosas que  A partir de esta premisa, de lo más básica y chorra, la película da rienda suelta a un montón de situaciones delirantes, con una protagonista interpretada por una sufrida Alison Lohman (el amor bucólico de Ewan McGregor en Big Fish) que las va a pasar canutas para intentar librarse de la maldición que le ha echado la vieja, con una justa medida entre cine de terror, comedia y asquito. Además, la película tampoco pierde la ocasión para criticar el capitalismo agresivo y la actual crisis económica y bancaria tan de moda en los tiempos que corren.

A partir de esta premisa, de lo más básica y chorra, la película da rienda suelta a un montón de situaciones delirantes, con una protagonista interpretada por una sufrida Alison Lohman (el amor bucólico de Ewan McGregor en Big Fish) que las va a pasar canutas para intentar librarse de la maldición que le ha echado la vieja, con una justa medida entre cine de terror, comedia y asquito. Además, la película tampoco pierde la ocasión para criticar el capitalismo agresivo y la actual crisis económica y bancaria tan de moda en los tiempos que corren. ¿Pero quien es Sam Raimi? Pues es un director que se dio a conocer a principios de los ochenta con una película de terror (de presupuesto irrisorio) llamada Posesión infernal y que con el tiempo se ha convertido en película de culto (y yo que me alegro). Más tarde vinieron Ola de crímenes, ola de risas (escrita a seis manos con los hermanos Coen); la segunda entrega de Posesión infernal: Terroríficamente muertos (donde aumentaban las dosis de humor); la infravalorada Darkman (los oscuros vengadores estaban de moda por allá el año 1990); la tercera entrega de Posesión infernal: El ejercito de las tinieblas (donde seguía subiendo el grado de hilaridad hasta cuotas insospechadas); el director al servicio de la estrella en Rápida y mortal (que a pesar de ser un cagarro tenía algún buen plano al más puro estilo Raimi); Un plan sencillo (una pequeña joya que, lamentablemente, pasó sin pena ni gloria); la falta de identidad de Entre el amor y el juego (la próxima vez que vea a Kevin Costner con un bate en una pantalla espero que sea porque alguien le está atizando con él); Premonición (tan interesante como fallida); y luego, ya, las tres entregas de Spiderman (que a pesar de no ser precisamente santo de mi devoción le ha valido al bueno de Raimi para convertirse en un revienta taquillas y poderse forrar con oro las muelas que le faltaban).

¿Pero quien es Sam Raimi? Pues es un director que se dio a conocer a principios de los ochenta con una película de terror (de presupuesto irrisorio) llamada Posesión infernal y que con el tiempo se ha convertido en película de culto (y yo que me alegro). Más tarde vinieron Ola de crímenes, ola de risas (escrita a seis manos con los hermanos Coen); la segunda entrega de Posesión infernal: Terroríficamente muertos (donde aumentaban las dosis de humor); la infravalorada Darkman (los oscuros vengadores estaban de moda por allá el año 1990); la tercera entrega de Posesión infernal: El ejercito de las tinieblas (donde seguía subiendo el grado de hilaridad hasta cuotas insospechadas); el director al servicio de la estrella en Rápida y mortal (que a pesar de ser un cagarro tenía algún buen plano al más puro estilo Raimi); Un plan sencillo (una pequeña joya que, lamentablemente, pasó sin pena ni gloria); la falta de identidad de Entre el amor y el juego (la próxima vez que vea a Kevin Costner con un bate en una pantalla espero que sea porque alguien le está atizando con él); Premonición (tan interesante como fallida); y luego, ya, las tres entregas de Spiderman (que a pesar de no ser precisamente santo de mi devoción le ha valido al bueno de Raimi para convertirse en un revienta taquillas y poderse forrar con oro las muelas que le faltaban).Además de haber dirigido este montón de películas, Sam Raimi también fue el guionista de todas ellas (normalmente en compañía de su hermano Ivan Raimi entre otros) hasta El ejercito de las tinieblas (1992). Como se puede observar, ha llovido abundantemente desde entonces, así pues Arrástrame al infierno, además del regreso de Raimi al género del terror, también resulta ser motivo de celebración por ser, también, su regreso a los guiones. Brindo por ello.

La película resulta ser un simple divertimento la mar de entretenido que, no obstante, termina convenciendo por la rotundidad del producto. Raimi se mueve como pez en el agua (o como Spiderman entre rascacielos) en una película fabricada a su justa medida (como que la ha escrito él), plagada de puntos de tensión bien sostenida, de algún que otro susto, (controlando como pocos el recurso del sonido en ambos casos), de momentos divertidos y de casquería fina y variada (realmente ocurren cosas en esta película que solo las puede salvar Raimi y pocos más). Para colmo la película tiene un ritmo genial que te la ves en un pis pas y como quien no quiere la cosa. Además, para los más curiosos, decir que sí, que el coche de Raimi (que siempre saca en todas sus películas) también vuelve a aparecer en ésta. ¿O que os pensabais?

La película resulta ser un simple divertimento la mar de entretenido que, no obstante, termina convenciendo por la rotundidad del producto. Raimi se mueve como pez en el agua (o como Spiderman entre rascacielos) en una película fabricada a su justa medida (como que la ha escrito él), plagada de puntos de tensión bien sostenida, de algún que otro susto, (controlando como pocos el recurso del sonido en ambos casos), de momentos divertidos y de casquería fina y variada (realmente ocurren cosas en esta película que solo las puede salvar Raimi y pocos más). Para colmo la película tiene un ritmo genial que te la ves en un pis pas y como quien no quiere la cosa. Además, para los más curiosos, decir que sí, que el coche de Raimi (que siempre saca en todas sus películas) también vuelve a aparecer en ésta. ¿O que os pensabais? Resumiendo: Terror al estilo Raimi, con grandes dosis de sustos, humor y asquerosidades variadas.

Resumiendo: Terror al estilo Raimi, con grandes dosis de sustos, humor y asquerosidades variadas.Leer critica Arrástrame al Infierno (Drag me to Hell) en Muchocine.net

Suscribirse a:

Entradas (Atom)